La educación como espejo roto: lo que la IA revela de nosotros

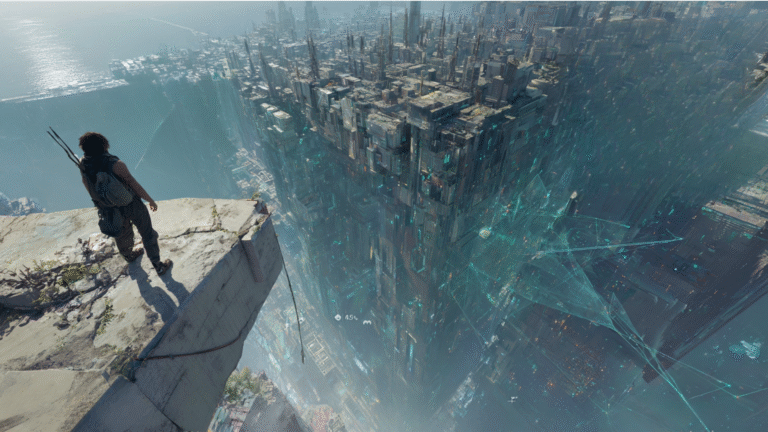

La escuela de 2050 ya no será reconocible. Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, lo afirma con una contundencia que estremece: la uniformidad del aula ha muerto. Anthea Roberts, jurista y analista de los dilemas globales de la tecnología, lo refuerza: el estudiante del futuro no solo aprenderá con la IA sino que deberá dirigirla, como quien coordina un equipo de actores invisibles.

Sin embargo, tras el deslumbramiento inicial, se abre una pregunta más honda: ¿qué significa educar cuando la inteligencia artificial redefine el currículo y los fines de la escuela?

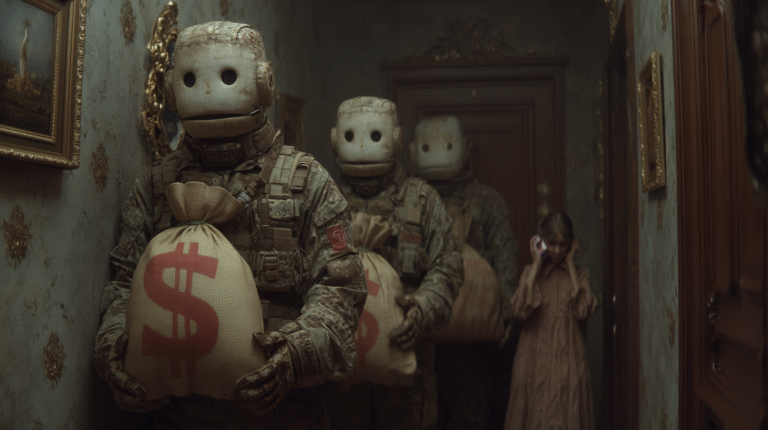

Brecha material y brecha política

Las desigualdades educativas no empiezan en 2050; ya están aquí. En el Reino Unido, más de la mitad de los alumnos de escuelas privadas usan la IA de forma habitual, frente a menos de una quinta parte en las públicas. Este dato es la fotografía de un presente en el que el acceso a la IA depende del bolsillo. Gardner proyecta un futuro de aprendizaje personalizado, pero esa personalización corre el riesgo de convertirse en fragmentación social si no se asegura un acceso universal y regulado. La fractura no será solo económica, sino también política: ¿quién define el sentido de esa educación personalizada?

La brecha material anticipa otra de fines. Mientras algunos podrán usar la IA como medio de emancipación cognitiva, otros quedarán atrapados en un sistema de algoritmos que los prepara para funciones específicas del mercado. Así, lo que hoy es una diferencia de dispositivos y de formación docente puede transformarse en una desigualdad ontológica: ciudadanos formados para pensar frente a trabajadores entrenados para ejecutar. La IA amplifica esta tensión porque convierte la pregunta sobre el acceso en otra sobre el propósito mismo de la escuela.

El papel del docente en disputa

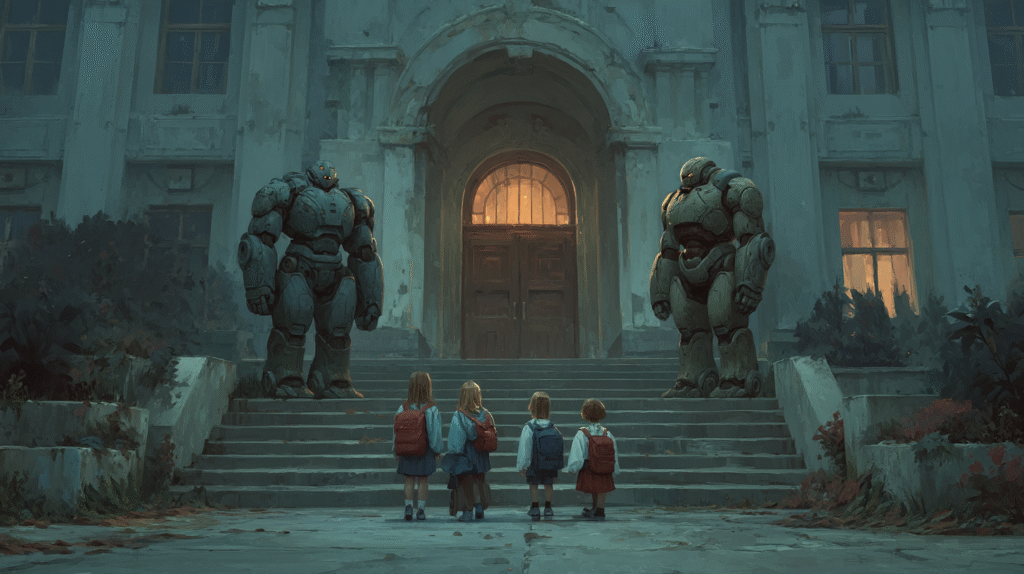

Gardner imagina a los maestros del futuro como mentores, guías que acompañan trayectorias únicas más allá de los contenidos uniformes. Roberts, en paralelo, insiste en que la tarea del estudiante será dirigir un equipo de inteligencias artificiales, como editor de escritores automáticos o entrenador de atletas algorítmicos. Pero la figura del docente, lejos de desaparecer, se redefine en un campo minado. En mi artículo de julio advertía que, en la escuela pública, el profesorado carece aún de capacitación suficiente en IA, lo que convierte estas herramientas en objetos marginales o poco comprendidos. Esa carencia no es técnica: es política.

El docente no es un mero facilitador del acceso, sino mediador de sentido. Si la IA puede proponer caminos, responder preguntas y hasta sugerir proyectos, la tarea de los educadores será garantizar que esos procesos se anclen en valores formativos y no en simples métricas de rendimiento. Sin una intervención pedagógica consciente, la personalización algorítmica puede derivar en una automatización educativa: un sistema que produce resultados, pero vacía al estudiante de protagonismo crítico. La disputa por el papel del profesor es, en el fondo, una disputa sobre qué entendemos por aprender.

Ética, error y lo irreductiblemente humano

Gardner sorprende al sugerir que muchas de las capacidades que él mismo había clasificado —la mente disciplinada, la sintética y la creativa— podrán ser sustituidas por máquinas. Lo que no admite reemplazo son el respeto y la ética. Aquí su visión se cruza con dos preocupaciones que ya he desarrollado: la pedagogía del error y la necesidad de no cargar sobre los niños la responsabilidad ética del uso de estas tecnologías. Aprender supone equivocarse, reformular, fracasar. Esa fragilidad es la que moldea el pensamiento crítico. La IA, con su perfección calculada, tiende a anular ese vaivén formativo.

En abril escribí que estudiar con un sistema que no se equivoca como nosotros crea la ilusión de comprensión. Se obtienen mejores resultados, sí, pero no se aprende más. La misma advertencia puede aplicarse al futuro que dibuja Gardner: si la IA asume lo cognitivo, corremos el riesgo de atrofiar el juicio. El respeto y la ética no son añadidos decorativos, sino el núcleo de lo humano que debe preservarse frente a la externalización masiva del pensamiento. La pregunta no es solo qué delegamos a la IA, sino qué decidimos no delegar nunca.

Regulación y soberanía educativa

La incorporación de la IA en las aulas no puede dejarse al libre albedrío del mercado ni a la improvisación de las instituciones. Lo señalé en julio con claridad: la velocidad tecnológica supera a la legislativa, y ese desfase amenaza con consolidar desigualdades estructurales. El debate planteado por Gardner y Roberts lo amplifica: ya no se trata solo de regular el acceso, sino de decidir políticamente qué fines debe servir la educación asistida por la IA. ¿Queremos escuelas que eduquen para la ciudadanía crítica o para la adaptabilidad laboral? Esta pregunta no puede responderse desde Silicon Valley ni desde laboratorios de élite, sino desde los sistemas democráticos.

El Estado tiene un papel ineludible en definir los límites de la personalización educativa. No se trata de censurar algoritmos, sino de asegurar que el currículo común preserve un horizonte compartido de ciudadanía. Sin esa base, la escuela se convertirá en un mosaico roto de trayectorias individuales, cada una optimizada para un destino distinto, y perderá la capacidad de sostener un proyecto colectivo. La soberanía educativa en la era de la IA será, más que nunca, un ejercicio de soberanía política.

Educación como campo de disputa

La escuela de 2050 no será un espacio neutral en el que los algoritmos diseñen aprendizajes a medida. Será el escenario en el que se enfrenten modelos de sociedad. Gardner apuesta por un aula que renuncia a la homogeneidad; Roberts, por un estudiante que dirige a sus inteligencias artificiales. Aunque divergentes, ambas visiones coinciden en que la IA es ya un eje constitutivo de la educación futura. Pero la pregunta decisiva permanece abierta: ¿qué fines perseguiremos? Una educación para el mercado producirá técnicos eficientes, pero una educación para la ciudadanía puede preservar la capacidad de juicio, la ética y el respeto que ninguna máquina puede replicar.

La utopía o la fractura no dependen de la tecnología, sino de nuestra voluntad política. El riesgo no es que la IA sustituya al docente, sino que la sociedad renuncie a pensar la educación como un bien común. La escuela del futuro será el campo de batalla en el que decidamos si la inteligencia artificial democratiza el aprendizaje o lo convierte en un espejo roto que refleja nuestras desigualdades más profundas