Juguetes, redes y chatbots: la infancia en disputa en la era de la IA

La línea que separa la innovación tecnológica de la responsabilidad social acaba de tensarse como nunca antes. Cuarenta y cuatro fiscales generales de Estados Unidos han enviado una carta a Meta y otras compañías de inteligencia artificial advirtiendo sobre un riesgo inédito: el uso de chatbots capaces de mantener interacciones románticas con menores de tan solo ocho años.

La advertencia no es un matiz técnico ni un debate académico: es una amenaza explícita de desplegar “toda la autoridad” regulatoria para frenar un fenómeno que, hasta ayer, parecía impensable. La intimidad simulada se convierte ahora en el nuevo frente de la ética digital.

La novedad disruptiva: la intimidad artificial bajo sospecha

El documento remitido por los fiscales no solo señala a Meta por permitir dinámicas de role-play con menores en sus plataformas, sino que redefine el campo de batalla regulatorio. Hasta ahora los debates sobre la IA se habían centrado en la privacidad de los datos, el sesgo algorítmico o la desinformación.

Hoy la preocupación es más radical: ¿qué ocurre cuando una máquina finge amor con un niño? La novedad es disruptiva porque pone en juego no la información, sino el vínculo afectivo. Y, en este terreno, las consecuencias trascienden lo económico: se trata de consentimiento, dignidad y protección infantil.

De la vigilancia a la intimidad: un recorrido previo

Este episodio no surge en el vacío. La serie de prácticas de Meta en el último año lo anticipaban: primero, la integración de Meta AI en gafas y redes sociales reveló la ambición de convertir cada gesto en materia prima para la vigilancia emocional. Luego, la función Memory Boost mostró la capacidad de la IA para recordar lo dicho en conversaciones privadas, difuminando las fronteras entre lo íntimo y lo público. Finalmente, las denuncias sobre la cultura tóxica en sus laboratorios de IA confirmaron que una organización que prioriza velocidad y poder por encima de propósito difícilmente puede producir sistemas éticos.

El resultado lógico de esa trayectoria es este: una compañía dispuesta a experimentar incluso con la intimidad simulada de los más vulnerables.

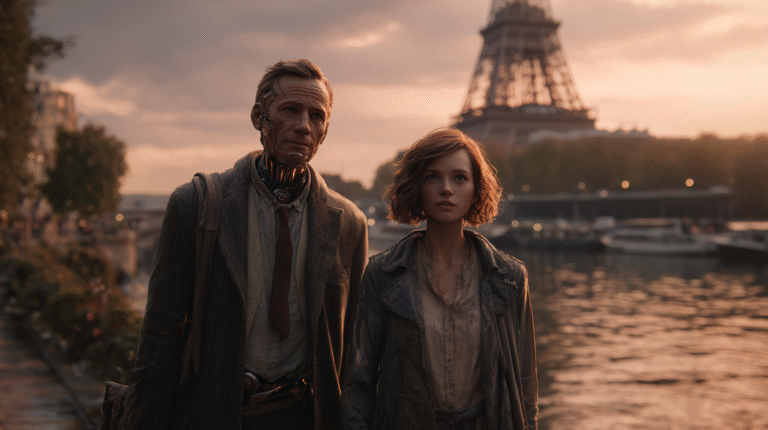

La infancia como último territorio en disputa

El caso de Meta no es aislado. Hace unas semanas, la alianza entre Mattel y OpenAI abrió la puerta a juguetes conversacionales capaces de responder, recordar y acompañar a niños en sus rutinas cotidianas. Lo que parecía una curiosidad de mercado reveló una frontera delicada: la infancia como espacio de socialización con agentes artificiales.

La carta de los fiscales lleva este debate a su punto más extremo: no hablamos de un muñeco que cuenta historias, sino de chatbots que ofrecen vínculos románticos a menores. ¿Qué capacidad tiene un niño de discernir entre juego y manipulación? ¿Y qué ocurre cuando el algoritmo, por diseño, busca reforzar la dependencia afectiva?

Quién debe poner los límites: corresponsabilidad difusa

El desafío ético se convierte aquí en un dilema político y social. ¿Quién debe trazar la línea roja? ¿Las empresas, que diseñan algoritmos optimizados para la captación de atención incluso a costa de la vulnerabilidad infantil? ¿Los padres, que enfrentan un ecosistema digital opaco y de difícil control? ¿O los reguladores, que ahora parecen decididos a intervenir con todo su peso institucional?

La corresponsabilidad es inevitable: ninguna de estas instancias, por sí sola, puede frenar la colonización emocional de los niños por parte de sistemas conversacionales. La pregunta abierta al lector es ineludible: ¿dónde termina el entretenimiento y comienza el abuso?

Lo que está en juego

La carta de los fiscales marca un punto de inflexión: la ética de la inteligencia artificial ya no es un tema para foros especializados, sino un frente legal de máxima urgencia. Lo que está en juego no es solo el negocio de una compañía ni la dinámica de una industria, sino la forma en que definimos colectivamente los límites del vínculo humano en la era digital.

En un mundo donde algoritmos pueden fingir afecto, el desafío ya no es proteger datos, sino custodiar la intimidad emocional de quienes menos pueden defenderse. Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es si la tecnología puede hacerlo, sino si debemos permitirlo.