¿Qué pasa cuando la nube necesita más cielo?

En agosto de 2025, Google anunció haber logrado una reducción energética de treinta y tres veces en las consultas de inteligencia artificial respecto al año anterior. Cada interacción con sus modelos consume ahora unos 0,24 vatios hora, el equivalente a ver la televisión durante menos de nueve segundos. Un hito técnico y comunicativo que refuerza su narrativa de sostenibilidad y eficiencia.

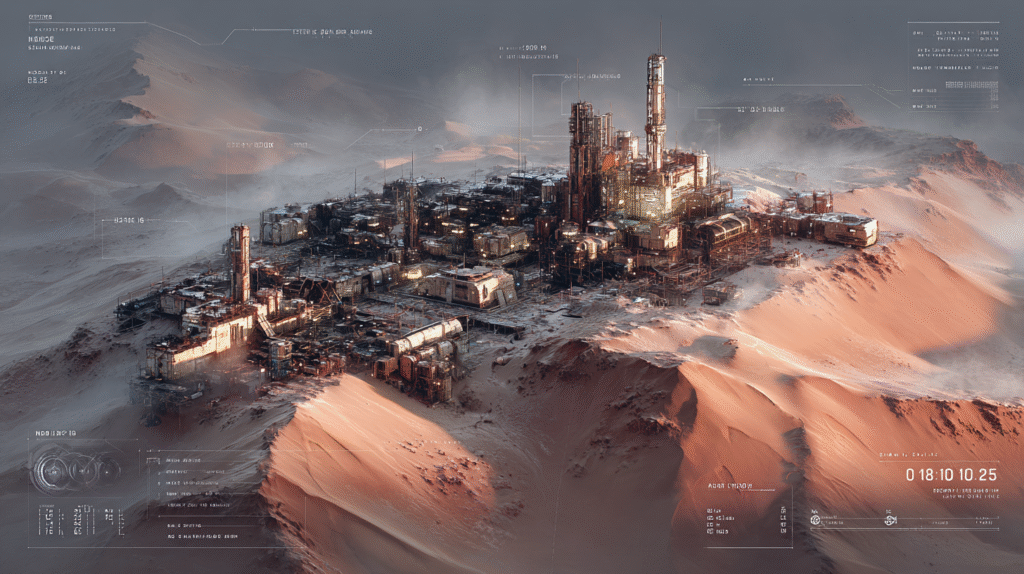

Y, sin embargo, pocos meses después, la compañía hace público que trabaja en Project Suncatcher, un programa destinado a ensayar centros de datos en órbita antes de 2030. La paradoja es evidente: incluso con la IA más eficiente de su historia, Google necesita más espacio, más energía, más cielo.

El límite invisible de la Tierra

La inteligencia artificial se ha convertido en una fuerza con apetito físico. Cada nuevo modelo requiere más capacidad de cómputo, más refrigeración y más infraestructura eléctrica. Las mejoras en hardware y software retrasan, pero no detienen, una tendencia que empuja a las empresas a buscar territorios donde expandirse sin restricciones.

En los últimos años, la energía se ha convertido en el cuello de botella estructural de la IA. Los compromisos climáticos limitan el crecimiento de los centros de datos, y muchas comunidades locales rechazan nuevos proyectos por su impacto ambiental o su consumo de agua. La idea de trasladar parte del cómputo al espacio no responde a un impulso futurista: es una salida ante un modelo que se aproxima a sus propios límites materiales.

La lógica orbital del cómputo

En órbitas con exposición solar casi constante, un sistema puede recibir energía directa hasta ocho veces más eficiente que en la Tierra, sin depender de redes eléctricas ni sufrir restricciones locales. El vacío espacial elimina el problema térmico y ofrece una fuente estable de energía limpia: radiación solar sin interrupciones.

Google ha demostrado que sus TPU pueden soportar la radiación equivalente a cinco años en órbita baja y prepara un primer ensayo para 2027. La propuesta no es ciencia ficción: es un experimento logístico y técnico que busca verificar si el cómputo espacial puede integrarse en la nube terrestre sin generar una latencia crítica.

El modelo, sin embargo, solo resultaría viable económicamente si los costes de lanzamiento y mantenimiento bajan drásticamente en la próxima década. La rentabilidad real podría llegar hacia 2035, cuando las misiones de carga reutilizable y los satélites modulares sean rutina. Por ahora, es una apuesta que mezcla ingeniería y fe.

Más allá de la energía: una cuestión de soberanía

El desplazamiento del cómputo al espacio abre un terreno nuevo en la disputa por el control tecnológico. Si un centro de datos en órbita procesa información de usuarios terrestres, ¿bajo qué jurisdicción opera? ¿A quién pertenecen los datos que circulan fuera del planeta?

Los tratados actuales, redactados en plena Guerra Fría, apenas ofrecen un marco general para la utilización pacífica del espacio. No contemplan el almacenamiento, la transferencia de información ni la actividad comercial intensiva. Si el cómputo orbital prospera, es probable que aparezca una nueva brecha regulatoria donde solo tres o cuatro corporaciones —las únicas capaces de costear el despliegue— puedan operar sin competencia ni supervisión real.

En ese escenario, la computación espacial podría convertirse en un nuevo monopolio infraestructural: una nube literalmente fuera del alcance de los Estados.

Una huida hacia arriba

El paso de la IA a la órbita prolonga una secuencia que ya conocemos: primero la búsqueda de energía limpia en la fisión, luego la esperanza de la fusión, ahora la externalización del cómputo. Cambian los escenarios, pero la lógica persiste: seguir creciendo mientras la Tierra se queda sin margen.

Subir los centros de datos al espacio no elimina el problema; solo lo desplaza. La energía solar directa puede parecer ilimitada, pero los costes de lanzamiento, mantenimiento y recuperación de residuos seguirán existiendo. El riesgo es que el espacio se convierta en un nuevo vertedero de infraestructura obsoleta, esta vez suspendido sobre nuestras cabezas.

La gravedad moral de la innovación

La idea de una IA orbital suena a revolución técnica, pero también a un reconocimiento implícito de fracaso. Si necesitamos abandonar el planeta para sostener nuestros cálculos, quizá el problema no sea la energía, sino la escala a la que hemos decidido pensar.

El espacio ofrece eficiencia, silencio y sol perpetuo. Pero también distancia: de la regulación, del coste visible y del impacto que preferimos no mirar. La pregunta no es solo si la IA puede funcionar en órbita, sino si debe hacerlo.

Porque cuando la nube deja de tocar la Tierra, deja también de rendirle cuentas.