Meta, IA y atención: ¿promesa real o contradicción total?

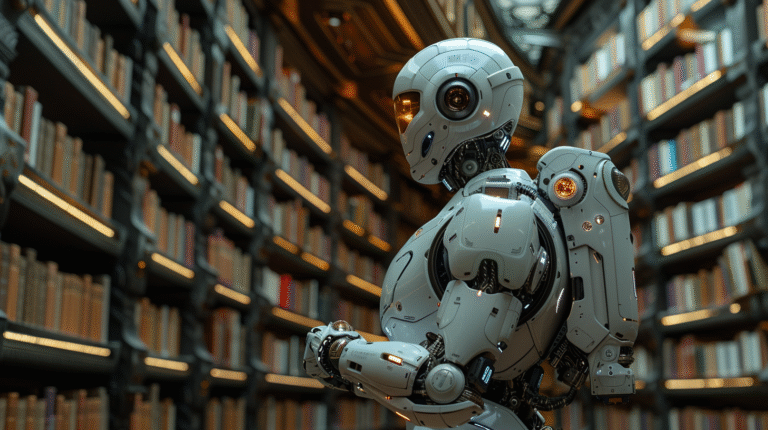

Meta lleva meses redoblando su narrativa sobre una IA centrada en el individuo. Mark Zuckerberg ha presentado su visión de una “superinteligencia personal” distribuida, capaz de anticipar necesidades, asistir en tiempo real y potenciar decisiones cotidianas. En este nuevo marco, el usuario dejaría de ser un consumidor pasivo para convertirse en agente activo, asistido por una inteligencia omnipresente y personalizada.

Sin embargo, como ya vimos en su momento, el término “superinteligencia” no responde a una evolución técnica, sino a una estrategia discursiva. Su uso reemplaza al más discutido y concreto “AGI”, desplazando la conversación hacia un territorio simbólico donde la promesa pesa más que la evidencia. Esta elasticidad semántica, que transforma una visión científica en un producto de branding, permite a empresas como Meta moldear la percepción pública sin anclarse en resultados tangibles. La pregunta clave es si esta narrativa anticipa una transformación genuina o si encubre, una vez más, una maniobra de posicionamiento.

La contradicción estructural: atención como modelo de negocio

Frente al relato de la autonomía asistida, la realidad operativa de Meta sigue anclada en un modelo económico dependiente del tiempo de pantalla. Las plataformas bajo su control —Instagram, Facebook y WhatsApp— optimizan cada interacción para maximizar la exposición a contenidos y, con ello, la rentabilidad publicitaria. Incluso los productos que incorporan IA, como las nuevas gafas Ray-Ban con asistentes contextuales, están diseñados para integrarse al flujo de consumo visual y mantener al usuario conectado.

Tal y como señalábamos en hace unos días, esta contradicción entre discurso y arquitectura operativa revela una tensión estructural: si la IA realmente optimizara el tiempo del usuario, reduciría su exposición a plataformas que monetizan la atención. ¿Puede Meta sostener su rentabilidad si su visión de IA triunfa? La lógica actual indica lo contrario. De ahí que la apuesta por una “superinteligencia personal” parezca más una estrategia narrativa que un compromiso real con el bienestar digital.

Ecosistemas cerrados y libertad aparente

Otro eje de tensión aparece en la evolución hacia modelos cada vez más cerrados. Pese a su discurso sobre interoperabilidad y apertura, Meta ha comenzado a estructurar su oferta de IA en torno a ecosistemas controlados. Desde el hardware propio hasta el despliegue de plataformas integradas, el diseño privilegia la retención del usuario dentro de entornos limitados, donde la dependencia tecnológica aumenta.

Esta estrategia no es exclusiva de Meta, pero adquiere un sesgo particular cuando se presenta bajo la retórica de la libertad personal. La paradoja se acentúa si consideramos que quien define el significado de “superinteligencia” impone también el marco de actuación: una vez más, como ya advertimos, el dominio del lenguaje antecede al dominio técnico. Si el entorno que promete empoderar al usuario está diseñado para reforzar su fidelización, ¿cuánta autonomía queda realmente en juego?

El dilema del tiempo de pantalla: ¿y si la IA cumple su promesa?

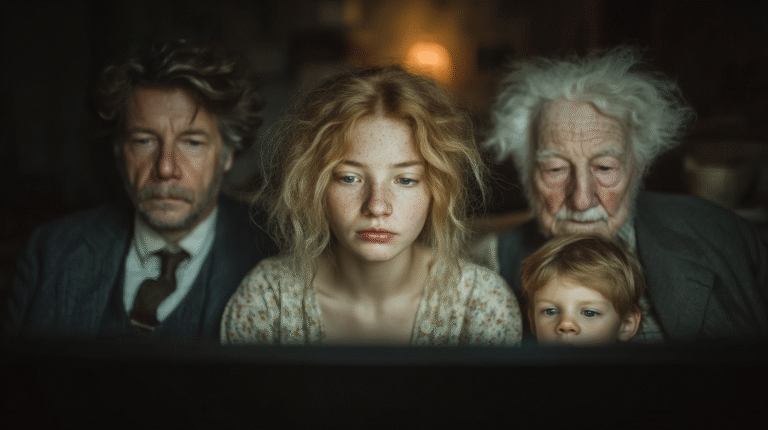

En teoría, una IA personal debería ayudarnos a gestionar mejor nuestro tiempo, reducir distracciones y tomar decisiones más informadas. Sin embargo, si esa promesa se cumple, el impacto sobre el negocio de Meta sería profundo: menos scroll, menos anuncios, menos ingresos. Este dilema no es técnico, sino estructural. Las plataformas que han prosperado en la economía de la atención enfrentan ahora una contradicción existencial: no pueden simultáneamente liberar y retener al usuario.

Pero hay una capa aún más crítica. Tal como señalábamos en nuestra reflexión sobre la cultura corporativa de Meta, la viabilidad ética de una IA depende de las condiciones que la originan. Y aquí emergen señales preocupantes: entornos tóxicos, presión por rendimiento, fuga de talento y ausencia de visión compartida. En esas condiciones, incluso la mejor tecnología corre el riesgo de amplificar sesgos, erosionar la confianza y profundizar la dependencia. La pregunta no es solo si la IA de Meta puede optimizar nuestro tiempo, sino si debe ser ella quien lo intente.

¿Dejarías tu autonomía en manos de Meta?

Meta no es nueva en el arte de prometer una cosa mientras monetiza otra. Su historia está marcada por prácticas opacas, escándalos de privacidad y estrategias de expansión que privilegian el crecimiento sobre la coherencia ética. A diferencia de otras big techs que al menos disimulan su lógica comercial con una pátina de filantropía digital, Meta parece haber asumido su papel de actor duro y pragmático. ¿Es este el tipo de compañía en la que deberíamos confiar nuestra agenda, nuestras decisiones o nuestras relaciones?

La superinteligencia personal, como concepto, tiene un potencial transformador. Pero en manos de una organización cuya cultura interna reproduce la toxicidad que pretende resolver, su promesa se vacía de sentido. La verdadera disrupción no será técnica, sino organizativa: el día en que la inteligencia artificial no solo prometa servir al usuario, sino que lo haga desde estructuras que realmente lo respeten.