La nueva mesa donde se decide qué se ve y qué se calla

Durante años, la inteligencia artificial ocupó un lugar secundario en el debate público. Se la discutía como promesa de eficiencia, como riesgo futuro o como problema técnico pendiente de regulación. Hoy ese marco resulta insuficiente. La IA ya no espera a ser evaluada: opera como contexto estable de las decisiones de poder. No firma decretos ni compra empresas, pero condiciona los términos en los que se negocia qué se vende, qué se regula y qué se escucha.

El desplazamiento es sutil y, por eso mismo, difícil de señalar. No hay un punto de inflexión claro. Simplemente, la política, los grandes medios y las plataformas empezaron a tomar decisiones asumiendo la presencia del algoritmo como una variable más. A veces como herramienta. A veces como amenaza. Cada vez más, como interlocutor tácito.

Cuando el poder político interviene en la arquitectura mediática

Las operaciones corporativas que afectan a grandes grupos mediáticos solían resolverse en despachos financieros y, en última instancia, en tribunales regulatorios. Ese orden empieza a alterarse cuando el poder político entra antes en la conversación y condiciona los márgenes de lo posible.

No se trata de censura directa ni de nacionalizaciones encubiertas. Es algo más fino. La sugerencia pública, la advertencia informal, el gesto que convierte una negociación privada en asunto de interés político. En ese punto, la independencia de los medios no se cancela, pero queda entre paréntesis, a la espera de cómo se reordene el tablero.

La IA no aparece aquí como protagonista visible. Su papel es otro. Los medios ya no son solo empresas informativas: son infraestructuras de influencia en un entorno donde la circulación del discurso depende de sistemas algorítmicos. Intervenir en su propiedad o en su destino es, también, intervenir en cómo se produce y se distribuye la atención pública. El poder lo sabe y actúa en consecuencia.

La persuasión ya no es un mensaje, es una infraestructura

Durante décadas, la influencia política se midió en términos de mensajes. Anuncios, mítines, titulares. Hoy ese modelo convive con otro más persistente y menos visible: la interacción personalizada. Los sistemas conversacionales no funcionan como la publicidad clásica. No interrumpen; acompañan. No repiten consignas; ajustan respuestas.

La diferencia es estructural. La persuasión deja de ser un acto puntual para convertirse en una relación continua, mediada por algoritmos que aprenden, adaptan y ajustan el tono sin necesidad de consignas explícitas. El resultado no es una propaganda más eficaz, sino algo distinto: un entorno donde el contacto político se diluye en conversaciones aparentemente neutras.

Este cambio descoloca a campañas, reguladores y medios. No encaja bien en las categorías existentes. No es un spot. No es un editorial. No es un discurso. Es una capa intermedia que reordena cómo se forman opiniones y cómo se refuerzan inclinaciones previas. El problema no es solo su eficacia, sino su encaje institucional.

El Estado llega tarde, pero ya piensa en términos estratégicos

Ante este escenario, los Estados reaccionan con una mezcla de retraso y urgencia. Por un lado, persiste la resistencia a frenar el desarrollo civil de la IA con moratorias amplias. Por otro, se multiplican los movimientos que reconocen su valor estratégico, especialmente en el ámbito de la defensa y la seguridad.

La señal es clara: la IA se asume como activo, aunque no exista todavía un marco estable para gobernarla. Se crean comités, se anuncian estudios, se delegan análisis en grupos especializados. Son gestos de adaptación, no de diseño. El Estado no controla la IA, pero entiende que no puede quedarse fuera de su despliegue.

Esta asimetría produce una situación incómoda. Falta regulación duradera, pero sobran decisiones irreversibles. Se avanza por acumulación de hechos consumados, con la expectativa de que el marco normativo llegará después. Si llega.

Quién decide qué es una fuente cuando el filtro es algorítmico

En paralelo, las plataformas ajustan cómo presentan la información. No es un cambio menor. Decidir qué aparece como fuente preferente, qué se resume automáticamente y qué queda relegado es un acto editorial, aunque se presente como mejora técnica.

Aquí la disputa ya no gira solo en torno al contenido, sino a la legitimidad. Ser visible no basta. Hay que ser reconocido por el sistema como fuente válida. Las marcas, los nombres y las cabeceras se convierten en territorio en disputa porque concentran un valor simbólico que el algoritmo traduce en prioridad.

La IA actúa como filtro silencioso. No opina, pero ordena. No juzga, pero jerarquiza. En ese proceso, redefine qué es relevante y qué no, sin necesidad de explicaciones públicas. El control de la narrativa deja de depender únicamente de la redacción o del editor y pasa a estar mediado por criterios que rara vez se discuten abiertamente.

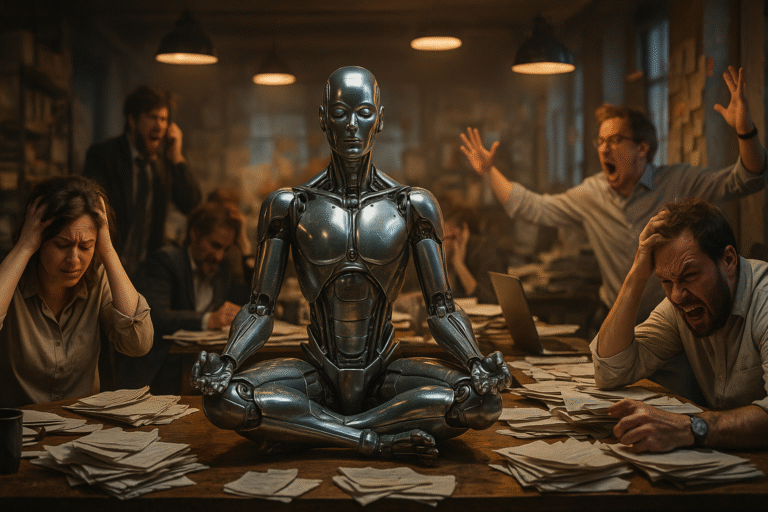

La normalización de una presencia incómoda

Nada de esto ocurrió de golpe. No hubo una ley fundacional ni un anuncio solemne. La IA se sentó en la mesa de negociación porque el resto de actores aceptó su presencia como un hecho. Presidentes, reguladores, plataformas y grupos mediáticos empezaron a tomar decisiones contando con ella, aunque nadie la hubiera invitado formalmente.

La incomodidad no proviene de su poder, sino de cómo se negocia ese poder. Sin reglas claras, sin rituales de legitimación, sin un consenso mínimo sobre los límites. La IA no gobierna, no legisla y no se presenta a elecciones. Pero ya forma parte del entorno donde esas decisiones se toman.

Y eso, más que cualquier promesa o amenaza futura, define el momento actual.