La inteligencia artificial como infraestructura inacabada

Empezamos 2026 con el foco en superar el planteamiento de que la inteligencia artificial ha prometido más de lo que podía cumplir. Agentes que no entienden el contexto, herramientas que rinden bien en pruebas cerradas pero fallan en el trabajo real, empresas que anunciaron despliegues y luego frenaron en seco. Como concluíamos a final de 2025 no falló la tecnología; falló la forma en que se la presentó y, sobre todo, el momento en que se la dio por madura.

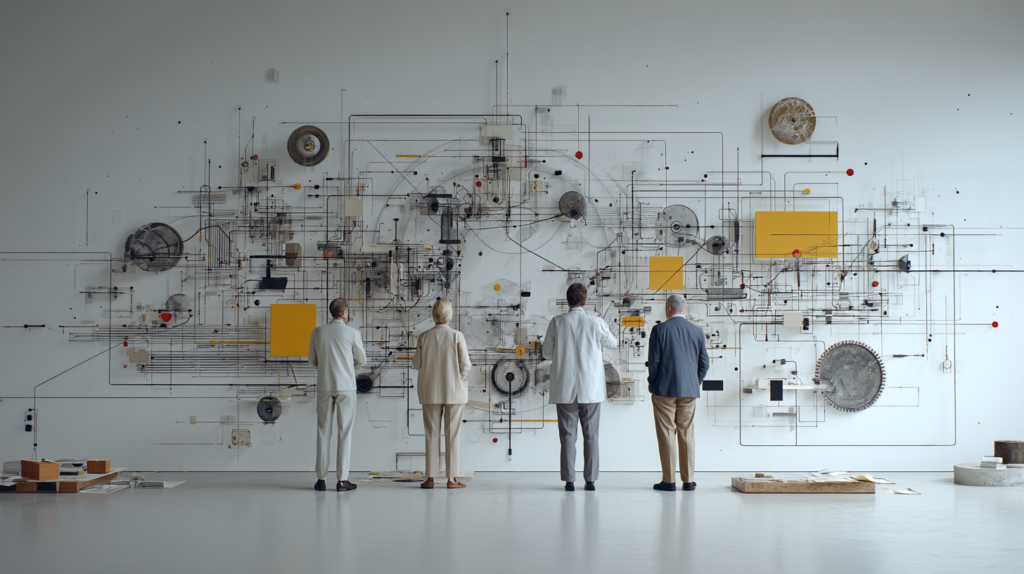

A pesar del mantra repetitivo sobre la llegada de “trabajadores digitales” la realidad es que ha emergido una infraestructura todavía frágil. Modelos potentes, sí, pero insertados en organizaciones que no habían cambiado lo suficiente como para sostenerlos. Se ha confundido capacidad con autonomía y demostración con sistema. El resultado no es de colapso, sino una fricción constante entre lo que la IA puede hacer y lo que se esperaba que hiciera.

Esa fricción no desaparece con más potencia de cálculo. Obliga a mirar más allá del modelo.

Prometer trabajadores en un sistema que aún no es un lugar de trabajo

Gran parte del desencuentro vino de una promesa mal calibrada. Empresas como Salesforce, Microsoft u OpenAI empezaron a hablar de agentes capaces de ejecutar tareas complejas de forma casi autónoma. El mensaje era claro: la IA ya no solo asistía, sino que empezaba a trabajar. El problema es que esa idea presupone un entorno estable, con reglas claras y objetivos bien definidos. Y eso es justo lo que muchas organizaciones no tienen.

Un agente no opera en el vacío. Necesita saber qué puede tocar y qué no, qué decisiones son reversibles, qué errores son aceptables y cuáles no. En la mayoría de las empresas, esas reglas no están escritas porque las resolvían personas con experiencia. Al introducir un sistema automático, esa ambigüedad se vuelve visible. El agente no falla por falta de inteligencia, sino porque se le pide actuar en un espacio que nunca fue formalizado.

Aquí aparece la primera confusión: pensar que delegar es lo mismo que diseñar. Sin ese diseño previo, cualquier promesa de autonomía es prematura.

Cuando las pruebas no predicen el trabajo real

Otro foco de frustración fueron los resultados dispares entre demostraciones y uso cotidiano. Los modelos superaban pruebas estandarizadas, resolvían ejercicios complejos y, sin embargo, se comportaban de forma errática al integrarse en procesos reales. Esto llevó a muchos a concluir que los indicadores eran engañosos o irrelevantes. La lectura más útil es otra: las pruebas miden capacidades aisladas, no sistemas en funcionamiento.

Un entorno real introduce ruido, excepciones y dependencias. Un modelo puede redactar un texto impecable y, aun así, ser inútil si no entiende en qué momento debe hacerlo, para quién y con qué consecuencias. El rendimiento no depende solo de la calidad del modelo, sino del marco que lo rodea. Sin controles claros, incluso una respuesta correcta puede generar un problema operativo.

Evaluar la IA como si fuera una herramienta cerrada, y no una pieza dentro de un engranaje mayor, conduce a expectativas que no se cumplen. No porque la tecnología no sirva, sino porque se la juzga con criterios equivocados.

Integrar IA no reduce trabajo, lo desplaza

Mientras el discurso público hablaba de sustitución, el mercado laboral mostraba otra cosa. Las empresas que incorporaron IA de forma sostenida no redujeron equipos; los transformaron. Aparecieron roles dedicados a supervisar resultados, ajustar criterios, revisar errores y decidir cuándo una recomendación debía aceptarse o no. La automatización quitó tareas repetitivas, pero abrió un espacio nuevo alrededor de la propia automatización.

Esto es una señal importante. Si la IA estuviera realmente lista para reemplazar trabajo humano de forma directa, no generaría esta demanda de perfiles intermedios. Lo que se observa es lo contrario: cuanto más se usa, más necesario resulta alguien que entienda el sistema en conjunto. No se trata de saber programar, sino de tener criterio para situar la tecnología dentro de un proceso que no se rompa.

La decepción, vista desde aquí, es más bien un desfase entre relato y práctica. Se prometió eficiencia instantánea y apareció complejidad organizativa.

La capa que convierte una demostración en un producto

Aquí entra en juego lo que suele quedar fuera de la conversación. Entre el modelo y el usuario existe una capa decisiva: el conjunto de reglas, validaciones y límites que permiten que la IA funcione de forma predecible. No es un concepto esotérico. Es, simplemente, el sistema que decide qué entradas se aceptan, cómo se interpretan las respuestas y qué ocurre cuando algo sale mal.

Sin esta capa, una herramienta puede impresionar en una presentación y fracasar en producción. Con ella, incluso modelos menos sofisticados pueden resultar útiles y fiables. Por eso algunos productos han ganado terreno sin disponer de tecnología exclusiva: no porque tengan “mejor IA”, sino porque la han rodeado de un diseño cuidadoso que reduce errores y aclara responsabilidades.

Esta es la parte menos visible y, a la vez, más costosa. Exige entender el negocio, anticipar riesgos y aceptar que no todo se puede automatizar. Pero es ahí donde empieza la diferencia entre experimentar con IA y operar con ella.

Soportar la inestabilidad como ventaja

La tentación habitual es esperar a que todo se asiente. A que los modelos maduren, las normas se aclaren y las herramientas converjan. Esa espera puede ser cómoda, pero ignora un dato básico: el ecosistema no se estabiliza. Cambia de forma continua. Cada mejora técnica introduce nuevas dependencias y obliga a revisar lo anterior.

La ventaja, entonces, no está en acertar con el modelo “definitivo”, sino en construir organizaciones capaces de absorber el cambio sin desbordarse. Esto implica asumir que la IA no llega como producto terminado, sino como sistema en evolución. Gobernarla no significa frenarla, sino dotarla de límites claros mientras se transforma.

Vista así, la supuesta decepción pierde peso. La IA no prometió demasiado; se le pidió más de lo que un sistema incompleto podía ofrecer. El reto ahora no es exigirle milagros, sino hacer el trabajo menos vistoso: diseñar, validar y decidir.

La inteligencia artificial empieza a dejar de parecer magia cuando se la trata como infraestructura. Y toda infraestructura necesita tiempo, reglas y personas que sepan sostenerla. Quizá el error no fue creer demasiado en la IA, sino creer que podía llegar sola.