Cómo la IA reconfigura nuestra vida

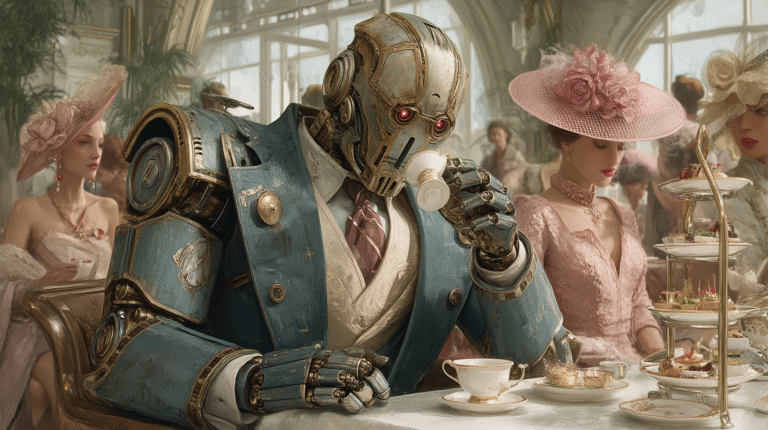

El concepto de inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una imagen futurista para convertirse en una infraestructura cotidiana, omnipresente y silenciosa. Su integración progresiva en aspectos esenciales de la vida diaria —desde el hogar y la movilidad, hasta la comunicación, el consumo y las finanzas— ha generado una nueva forma de vivir donde lo automatizado ya no se percibe como tecnología, sino como expectativa funcional. Esta normalización ha llevado a una transformación imperceptible pero estructural: la IA se ha convertido en un «tejido invisible» que reconfigura cómo trabajamos, nos comunicamos, compramos, decidimos y, cada vez más, cómo pensamos.

Desde asistentes de voz que gestionan la climatización del hogar hasta algoritmos que optimizan rutas de viaje o sugieren decisiones de compra, la IA funciona como una capa cognitiva incrustada en nuestros entornos. Su eficiencia es su camuflaje: actúa sin pedir atención, sin anunciarse. Pero este confort tiene implicaciones. La externalización de procesos cognitivos —como planificar, recordar o elegir— podría erosionar la autonomía humana en determinadas áreas, generando una dependencia invisible. Al mismo tiempo, su papel como fuerza transformadora es innegable: mejora la accesibilidad, incrementa la seguridad y personaliza experiencias a niveles antes impensables. En este sentido, la IA no solo ha automatizado funciones: ha redefinido el estándar de lo funcional.

Afecto algorítmico: adolescentes y la emocionalidad artificial

Uno de los fenómenos emergentes más significativos es el auge de los «amigos IA» entre adolescentes. En Estados Unidos, un 72% de jóvenes ya ha interactuado con ellos, y un tercio prefiere hablar con estas inteligencias antes que con personas reales. Este dato es más que una anécdota: revela un cambio profundo en la manera de construir vínculos, gestionar la intimidad y desarrollar habilidades sociales. La IA ha pasado de ser herramienta a compañía, generando relaciones emocionales que, aunque sintéticas, son experimentadas como reales.

Estos vínculos no solo moldean nuevas formas de socialización, sino que también plantean dilemas éticos de gran calado. Por un lado, estos sistemas recogen enormes cantidades de datos sensibles en contextos de alta vulnerabilidad emocional; por otro, su disponibilidad total y ausencia de juicio puede crear una relación asimétrica que no entrena a los adolescentes para enfrentar la complejidad de los vínculos humanos reales. Las plataformas que ofrecen estos servicios monetizan interacciones emocionalmente cargadas, abriendo un mercado donde la compañía se convierte en un producto y la privacidad en mercancía. Nos enfrentamos así a una nueva categoría de relación: vínculos diseñados para ser perfectos, pero desprovistos de reciprocidad y crecimiento emocional real.

El clic en crisis: Google, IA y la erosión del tráfico web

Otra dimensión crítica del avance de la IA es su efecto en la economía de la información. Según datos de Pew Research, la implementación de resúmenes automatizados en los resultados de búsqueda de Google ha reducido los clics en un 47%. Este descenso representa una amenaza directa al modelo económico de miles de medios de comunicación, creadores de contenido y portales educativos, que dependen del tráfico para generar ingresos.

La paradoja es clara: a mayor eficiencia en la respuesta, menor interacción del usuario. Esta tendencia puede disuadir la creación de contenido original, fomentar la síntesis algorítmica sobre la autoría humana y concentrar el poder informativo en manos de unas pocas plataformas tecnológicas. El resultado es un ecosistema web cada vez más cerrado, donde la IA ya no es una herramienta de búsqueda, sino una instancia de conocimiento. ¿Quién valida la información cuando el clic desaparece? ¿Cómo se sostiene la producción de saber en un entorno donde la visibilidad depende de la digestión algorítmica? Si no se establecen formas de compensación o redistribución del valor, podríamos asistir a la desaparición silenciosa del contenido independiente en la red.

Humanoides en marcha: la nueva disrupción industrial

En el ámbito económico, la IA no solo impacta lo digital, también redefine lo físico. El CEO de TSMC afirmó recientemente que los robots humanoides generarán 10 veces más valor que el mercado global de vehículos eléctricos. Esta afirmación no es exagerada: startups como Unitree en China avanzan hacia una producción masiva de robots humanoides con aplicaciones laborales, domésticas y sociales. Mientras tanto, compañías como Tesla y Boston Dynamics exploran usos industriales intensivos de estos sistemas autónomos.

El potencial disruptivo es inmenso. A diferencia de los vehículos autónomos, cuyo despliegue masivo aún encuentra obstáculos regulatorios y de infraestructura, los humanoides tienen un campo de acción inmediato: tareas físicas repetitivas, asistencia en logística, cuidado a personas mayores o servicios de atención. En este nuevo paisaje, el dilema no es cuándo serán viables, sino qué tareas humanas deben seguir siéndolo. La sustitución no solo es técnica, también es simbólica: convivir con entidades que simulan humanidad redefine la noción misma de trabajo, empatía y coexistencia. ¿Estamos cultural y legalmente preparados para este cambio?

Sociedad aumentada o diluida

Los ejemplos anteriores no son futuribles, sino realidades presentes. La inteligencia artificial se ha transformado en una infraestructura invisible pero determinante. Está en nuestras casas, nuestras decisiones, nuestros afectos y, ahora, también en nuestras relaciones sociales y sistemas de conocimiento. Desde los hogares inteligentes hasta los amigos virtuales; desde los resúmenes de Google hasta los robots humanoides: la IA nos asiste, pero también nos desplaza, nos conecta, pero también nos aísla, nos simplifica la vida, pero también reconfigura sus reglas.

La pregunta no es si debemos aceptar o rechazar esta transformación, sino cómo gobernarla. La gobernanza invisible de la IA —su diseño ético, su regulación, su capacidad de ser auditada— será tan crucial como su desarrollo técnico. El reto de esta década no será solo tecnológico, sino profundamente humano: cómo asegurarnos de que la inteligencia artificial, en su capacidad de amplificarnos, no termine por diluirnos. La sociedad del futuro será algorítmica, pero su sentido aún puede ser humano.