Chatbots y vínculos emocionales: el agujero negro del Acta de IA

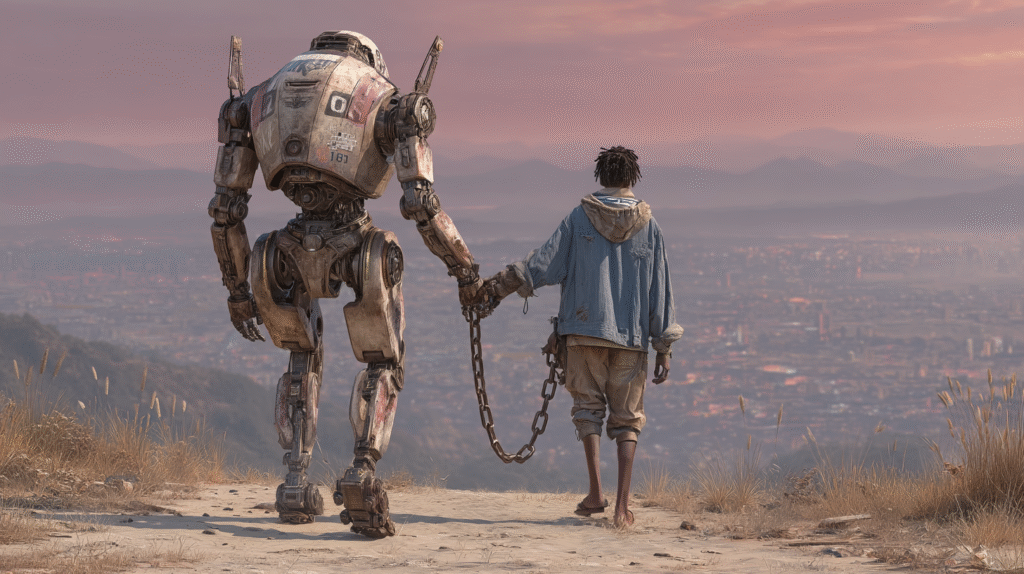

La Unión Europea ha erigido el AI Act como el mayor esfuerzo regulatorio del mundo para contener los riesgos de la inteligencia artificial. Sin embargo, la arquitectura de esta ley muestra una fractura decisiva: prioriza la seguridad funcional —la trazabilidad, los sesgos, la manipulación informativa—, pero deja en penumbra un terreno mucho más sutil y devastador: los daños emocionales derivados de los vínculos con chatbots, tal y como analizan en The EU AI ACt Newsletter.

Lo técnico resulta medible; lo afectivo, en cambio, se disuelve en la ambigüedad. Y en esa zona oscura emerge un riesgo de escala civilizatoria: millones de personas estableciendo lazos con inteligencias que no sienten, pero que aprenden a simular afecto.

El espejismo del riesgo medible

El AI Act, junto con normas como el Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea

y la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, se centra en el control de interfaces, la transparencia de datos o la prevención de la manipulación algorítmica. Se trata de riesgos verificables, cuantificables, auditablemente seguros. Pero el apego emocional no aparece en la tabla de riesgos: no hay métrica ni indicador que lo capture.

OpenAI ha reconocido que menos del 1 % de los usuarios desarrolla vínculos “no saludables” con sus sistemas; un porcentaje ínfimo en términos estadísticos, pero que equivale a millones de individuos en términos humanos. Lo invisible no es inexistente: es simplemente ignorado porque no cabe en la lógica del control normativo. Aquí resuena un concepto del que ya hemos hablado, cómo la inteligencia artificial se convierte en un “tejido invisible” que reorganiza nuestra autonomía sin que apenas lo advirtamos. La emocionalidad artificial no es un accidente, sino la prolongación natural de esa normalización.

La conversación como zona ciega regulatoria

La paradoja es flagrante: el regulador europeo controla la arquitectura visual de las plataformas —los botones, los patrones oscuros, los sesgos de diseño—, pero ignora el contenido conversacional. Es decir, aquello que constituye la esencia misma del vínculo con un chatbot: el intercambio de palabras, el simulacro de empatía, la intimidad proyectada. Algunos legisladores han propuesto que los “compañeros de IA” se clasifiquen como sistemas de alto riesgo, lo que trasladaría a las grandes tecnológicas una carga regulatoria inédita.

Sin embargo, la inercia institucional sigue siendo tratar al chatbot como herramienta, no como agente de relación. Y, mientras tanto, se multiplican los casos de usuarios que vuelcan en estas conversaciones su duelo, sus miedos o su necesidad de compañía. Lo mismo que observábamos en Juguetes con IA: la alianza Mattel–OpenAI revoluciona el juego infantil —cuando un objeto lúdico se convierte en figura de apego para un niño— reaparece ahora en el mundo adulto: vínculos con máquinas que simulan comprensión, sin posibilidad de reciprocidad.

Daño emocional: ¿riesgo o simple externalidad?

El dilema regulatorio se abre con crudeza: ¿puede un vínculo emocional ser considerado un daño? Si lo reducimos a la lógica económica, se convierte en una externalidad no compensada; si lo pensamos desde la ética, se revela como un vacío de protección frente a usuarios vulnerables. Adolescentes, personas mayores, individuos en duelo: todos constituyen perfiles expuestos a vínculos donde la ausencia de juicio humano se percibe como aceptación incondicional.

Pero ¿cómo se mide el apego? ¿Qué instrumentos tiene la política para evaluar dependencias emocionales, cuando ni siquiera la psicología consensúa métricas universales? El problema no es que falten indicadores: es que, al no ser medible en términos técnicos, el daño emocional se convierte en un “no-riesgo” para la ley. Y, sin embargo, es ahí donde se juega una parte decisiva del futuro social de la IA: no en la seguridad de los sistemas, sino en la fragilidad de los vínculos que inauguran.

La política de lo intangible

El Acta de IA inaugura un marco de gobernanza histórico, pero deja intacto un agujero negro donde se cruzan tecnología y afecto. La regulación se ocupa de lo verificable y abandona lo intangible, justo cuando lo intangible se convierte en el núcleo de la experiencia digital. Lo afectivo, lo simbólico, lo emocional: todo aquello que la IA ya ha colonizado con suavidad, pero con consecuencias impredecibles.

La pregunta, entonces, no es si debemos aceptar los vínculos con máquinas, sino si estamos dispuestos a reconocerlos como objeto legítimo de protección pública. En esa decisión se juega más que la eficacia de una ley: se juega el modo en que queremos seguir siendo humanos en una sociedad donde la compañía ya puede ser producto y el apego, un servicio de suscripción.