Agentes autónomos de IA: ¿avance funcional o dilema ético?

La presentación reciente de Agent, el nuevo sistema operativo virtual integrado por OpenAI dentro de ChatGPT, marca un punto de inflexión en la evolución de la inteligencia artificial. A diferencia de las versiones anteriores, que operaban como asistentes conversacionales dependientes de prompts humanos, este agente es capaz de ejecutar tareas completas sin intervención directa: programar, navegar, coordinar flujos de trabajo o gestionar archivos dentro de un entorno simulado.

El concepto de “computadora interior” cobra así una dimensión práctica, transformando la interacción con la IA en algo más cercano a delegar funciones que a intercambiar mensajes.

Sin embargo, como ya hemos advertido anteriormente, no todo lo que se presenta como “agente” responde a una autonomía plena. La proliferación del término ha generado confusión: asistentes, flujos preprogramados e interfaces sofisticadas suelen compartir la etiqueta sin que ello implique una verdadera capacidad de decisión o adaptación contextual. Por eso, más allá del impacto tecnológico, lo relevante de este lanzamiento es la dirección que señala: el paso de la IA como herramienta a la IA como actor operativo, que toma decisiones y ejecuta procesos con una independencia creciente.

Autonomía funcional, impacto estructural

Lo que diferencia a Agent no es sólo su capacidad para actuar, sino cómo lo hace. A través de una arquitectura modular, puede encadenar tareas, coordinar recursos internos y optimizar decisiones en tiempo real. Empresas como Box, Stripe o Airtable ya están integrándolo en sistemas de facturación, análisis documental y automatización administrativa. Pero más allá del rendimiento, lo significativo es el desplazamiento del rol humano: ahora no se necesita tanto “dar instrucciones” como definir marcos de actuación, dentro de los cuales el agente opera por cuenta propia.

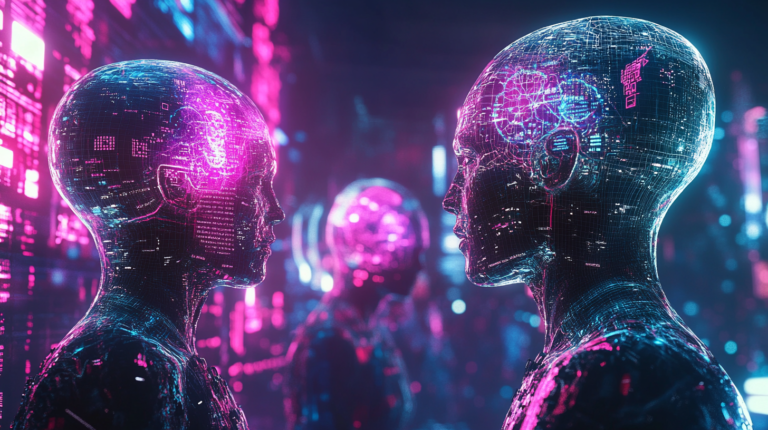

Este avance sigue una tendencia que ya habíamos señalado en desarrollos previos como Manus, el agente chino que sorprendió por su capacidad de operar sin supervisión en plataformas laborales reales. Frente a modelos como Claude, que priorizan el control humano, Manus y ahora Agent ilustran un nuevo paradigma: la IA ya no sólo responde, sino que actúa. Y esto no es sólo una mejora funcional. Es una reconfiguración de la relación entre usuario y sistema, que plantea preguntas sobre delegación, responsabilidad y diseño.

En este contexto, conviene recordar que la supuesta “autonomía” de muchos agentes es aún una forma sofisticada de automatización guiada. Como hemos comentado en artículos anteriores, la mayoría de estos sistemas dependen de instrucciones predefinidas, límites estructurales y una comprensión parcial del entorno. Lo que cambia es el grado de fluidez, no necesariamente la profundidad del discernimiento.

Gobernanza en disputa: riesgos y dilemas

El propio OpenAI ha clasificado su nuevo Agent como una tecnología de “alto riesgo biológico”. Esto no implica que tenga acceso a materiales peligrosos, sino que se reconoce su potencial disruptivo en términos de consecuencias impredecibles y capacidad de acción autónoma. Entre los riesgos más evidentes están los ataques por prompt injection, donde un actor externo manipula indirectamente al agente para ejecutar tareas no deseadas. Pero más allá de la ciberseguridad, hay un debate de fondo: ¿cómo se audita una entidad que toma decisiones por sí misma, sin trazabilidad clara ni explicación comprensible?

Esta pregunta remite a otro problema que hemos explorado antes: la ilusión del progreso lineal. Que un agente ejecute más tareas no significa que comprenda mejor su entorno ni que sea más fiable en contextos abiertos o éticamente complejos. La opacidad, la dependencia de datos sesgados y la falta de responsabilidad explícita siguen siendo desafíos no resueltos.

Frente a esta realidad, resulta urgente replantear la noción misma de “autonomía”. ¿Qué significa que una IA decida, si no puede asumir consecuencias ni explicar su razonamiento? Y sobre todo, ¿quién debería tener la potestad de limitar, detener o modificar su comportamiento cuando se desvía del interés público o del diseño original?

¿Estamos preparados para convivir con agentes autónomos?

El despliegue de estos agentes no ocurre en un vacío. Lo hace en un contexto social donde las expectativas, los miedos y las desigualdades digitales siguen muy presentes. Si bien en sectores como la manufactura o la logística la delegación operativa puede ser eficiente, en otros como la salud, la educación o la justicia, renunciar al juicio humano puede tener consecuencias irreversibles.

La tendencia es preocupante: muchos agentes se diseñan más para maximizar métricas empresariales que para resolver necesidades reales de los usuarios. Interfaces opacas, decisiones inexplicables y automatizaciones innecesarias son síntomas de una lógica de desarrollo orientada al poder de la plataforma, no a la mejora de la experiencia humana. Esta desconexión no es anecdótica; es estructural. Y plantea una pregunta crítica: ¿estamos diseñando sistemas que acompañan o que sustituyen?

Además, debemos reconocer que no todo lo automatizable debe automatizarse. La fascinación por la eficiencia no puede ocultar los límites del juicio algorítmico. Delegar sin entender, confiar sin explicar y usar sin evaluar son riesgos no tecnológicos, sino sociales. De ahí la urgencia de fomentar una alfabetización crítica que permita a usuarios, instituciones y empresas entender no solo cómo funcionan estos agentes, sino por qué deberían —o no— ser desplegados en determinados contextos.

Conclusión: del asombro a la responsabilidad

El lanzamiento del Agent de OpenAI no es solo un avance técnico; es una señal cultural. Marca el inicio de una etapa en la que la inteligencia artificial comienza a ocupar roles funcionales que antes exigían supervisión humana constante. Y como toda transición estructural, exige algo más que entusiasmo: requiere deliberación, regulación y participación activa.

Ya no se trata de preguntarse si estos agentes pueden hacer más cosas. La pregunta crucial es qué queremos que hagan, en qué condiciones y con qué límites. Como hemos reflexionado en otras ocasiones, el futuro de la inteligencia artificial no se define únicamente por su capacidad de actuar, sino por nuestra capacidad de decidir cómo, cuándo y con qué propósito le permitimos hacerlo.

Si vamos a convivir con agentes autónomos, hagámoslo con inteligencia —pero también con intención. Porque la inteligencia no debe ser solo artificial. Debe ser, sobre todo, deliberada.