Por qué la inteligencia artificial no necesita ser colega para integrarse

Leía hace unos días un buen texto de una de mis newsletters de referencia, The Neuron, titulado “ChatGPT Group Chats Are Here… Here’s What We Think”, y creo que parte de una observación acertada: la llegada de los chats grupales a ChatGPT no es una simple mejora funcional. Es un movimiento que dice más de la posición de OpenAI que de la herramienta en sí. Que una empresa cuyo producto estrella nació como una experiencia individual decida abrir la conversación a lo colectivo no es trivial. Es una señal. Y como toda señal estratégica, merece leerse más allá del entusiasmo inicial.

The Neuron lo plantea con honestidad: la función funciona, es incluso divertida en determinados contextos, pero genera fricción allí donde importa. Nadie quiere trasladar su vida social a una aplicación nueva cuando ya existe una infraestructura emocional y práctica consolidada en otros espacios. Ese diagnóstico es certero. Pero lo verdaderamente interesante no está en la incomodidad del usuario, sino en la pregunta que se abre detrás: ¿por qué OpenAI necesita ahora que su IA sea social?

La respuesta no está en el diseño de la función, sino en el lugar desde el que se lanza.

Compartir conversación no es crear red

Uno de los aciertos del análisis de The Neuron es señalar que los chats grupales no generan, por sí mismos, efectos de red comparables a los de las plataformas sociales clásicas. No basta con añadir personas a una conversación para que emerja una red. Las redes no se construyen solo con interacción; se sostienen sobre espacios que ya importan, sobre contextos donde estar presente tiene consecuencias.

Facebook, Instagram o WhatsApp no crecieron porque permitieran hablar en grupo, sino porque se convirtieron en infraestructuras de presencia. Estar ahí era relevante incluso cuando no se decía nada. ChatGPT, en cambio, ha sido hasta ahora una herramienta a la que se acude, no un lugar en el que se permanece. Introducir chats grupales no cambia automáticamente esa lógica. Compartir conversación no equivale a compartir espacio.

Ahí aparece la primera fricción profunda: la IA no entra en la vida social como entran las personas. Entra como invitada temporal. Y cuando una herramienta necesita pedir atención colectiva para justificar su crecimiento, conviene preguntarse qué está faltando en otro lugar.

Cuando no controlas el hábito, intentas fabricarlo

OpenAI no parte del mismo punto que otras grandes tecnológicas. No controla un sistema operativo, ni el correo, ni la agenda, ni la mensajería cotidiana. No gestiona el flujo diario de millones de personas de forma casi invisible. Su producto es potente, pero aislado. Y esa diferencia estructural importa más que cualquier comparación de modelos.

Cuando no se controla el hábito, la tentación es crearlo. Los chats grupales pueden leerse así: no como una visión sobre el futuro social de la IA, sino como un intento legítimo de generar recurrencia allí donde no existe integración. La IA deja de ser solo una herramienta a la que se consulta y empieza a buscar un lugar en la dinámica del grupo, en la conversación compartida, en el tiempo muerto.

El movimiento es comprensible. También es frágil. Crear hábito desde cero siempre es más costoso que heredarlo. Y cuando ese hábito no se apoya en una necesidad funcional clara, el riesgo es confundir interacción con dependencia.

Google no es más útil, está mejor situado

El contraste con Google suele formularse en términos de filosofía, pero es más preciso hablar de posición. Google no apuesta por una IA más útil porque haya entendido mejor su esencia, sino porque puede permitirse disolverla en servicios que ya estructuran la vida cotidiana. La IA aparece en el correo, en los documentos, en el buscador, en el calendario. No pide atención; se infiltra.

Esa diferencia es clave. Mientras OpenAI necesita ser visible para existir en el día a día del usuario, Google puede permitirse lo contrario. Su IA no genera hype constante, pero genera dependencia silenciosa. No se presenta como novedad, sino como continuidad. Y ahí reside su ventaja real.

No es una cuestión de talento técnico ni de visión ética. Es una cuestión de territorio. La utilidad no siempre se percibe como innovación, pero es la que acaba anclando hábitos.

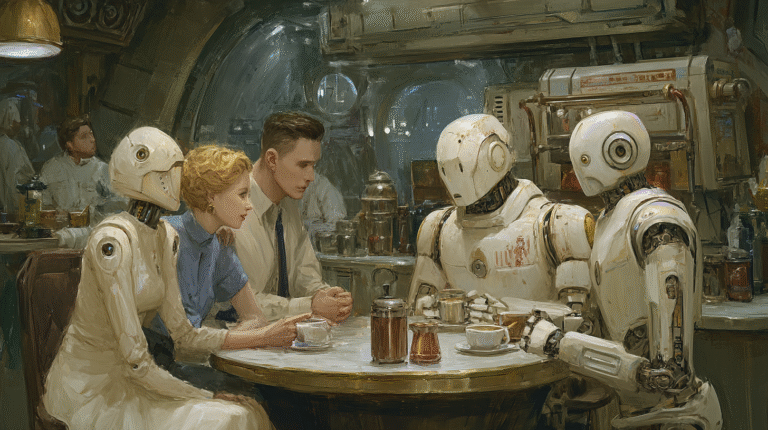

El problema de la IA colega

En este contexto, la idea de una IA que participa, que reacciona, que acompaña en conversaciones grupales abre una duda más profunda. No porque sea intrínsecamente negativa, sino porque desplaza el eje de valor. Cuando la IA empieza a presentarse como colega, como presencia simpática que “está ahí”, corre el riesgo de sustituir función por vínculo.

Ese desplazamiento es sutil. No se trata de que la IA genere emociones, sino de que calme la necesidad de sentido sin aportar estructura. Un placebo relacional: interacción que entretiene, que acompaña, pero que no ancla. La pregunta no es si la experiencia resulta agradable, sino qué tipo de dependencia construye. ¿Estamos reforzando herramientas que mejoran el trabajo y la vida diaria, o simplemente llenando espacios vacíos de atención?

Aquí no hay un juicio moral inmediato. Hay una duda legítima sobre la dirección. Cuando una tecnología necesita parecer cercana para justificar su lugar, tal vez el problema no esté en la cercanía, sino en la falta de integración real.

Lo que queda abierto

Los chats grupales importan más por lo que revelan que por lo que prometen. No son el futuro de la IA social, pero sí un síntoma de búsqueda. OpenAI explora caminos porque aún no ha encontrado un anclaje estructural comparable al de otros actores. Y esa exploración merece atención crítica, no entusiasmo automático.

Quizá el futuro de la inteligencia artificial no pase por volverse más social, sino por volverse tan útil que deje de pedir espacio propio. Tal vez la verdadera integración no consista en hablar juntos con una IA, sino en dejar de notar cuándo está ahí. La pregunta, de momento, sigue abierta. Y conviene mantenerla así.