¿Quién mide la huella de la inteligencia artificial?

En enero exploramos la promesa de los reactores nucleares subterráneos; en febrero, las alianzas estratégicas que buscaban sostener la expansión de la inteligencia artificial; y en agosto advertíamos del riesgo de colapso eléctrico ante la escalada industrial de Meta.

Hoy, el debate adquiere un nuevo matiz: no se trata ya de la energía que producimos ni de la que gastamos, sino de cómo contamos esa historia. Google ha publicado un estudio que estima que su modelo Gemini consume apenas 0,24 Wh por prompt —el equivalente a cinco gotas de agua—, una cifra veinte veces menor que la sugerida por estudios anteriores. La cuestión ya no es técnica, sino política: ¿quién controla la métrica con la que se narrará la sostenibilidad de la IA?

El espejismo de la eficiencia

Las cifras presentadas por Google son, a primera vista, deslumbrantes. En un solo año, aseguran haber logrado reducciones de 33 veces en consumo energético y de 44 en emisiones de carbono. Frente a una industria acostumbrada a ser retratada como devoradora de electricidad, el mensaje es claro: la IA puede ser no solo poderosa, sino sorprendentemente eficiente.

El dato de los 0,24 Wh por interacción rompe con la narrativa dominante y abre la posibilidad de un relato alternativo, uno en el que la inteligencia artificial se vista de verde. Pero el contraste es tan radical con estimaciones previas que la pregunta inevitable es si estamos ante un salto tecnológico real o ante un cambio en la forma de calcular y comunicar.

Lo que se dice y lo que se silencia

El problema no reside en la cifra en sí, sino en lo que omite. Los cálculos de Google contabilizan el agua utilizada directamente en sus centros de datos, pero dejan fuera el agua consumida en la generación eléctrica que alimenta esas instalaciones. Se mide el caudal que circula por los servidores, pero no el que se evapora en una central térmica. La diferencia no es trivial: dependiendo de la matriz energética, el consumo indirecto puede multiplicar por varios órdenes de magnitud la huella hídrica atribuida a cada prompt.

La paradoja es que, en la búsqueda de simplificar el relato para hacerlo comunicable, se termina reduciendo la complejidad a un símbolo que invisibiliza las externalidades. El riesgo es que los números, más que reflejar la realidad, acaben por ocultarla.

Juez y parte: la paradoja corporativa

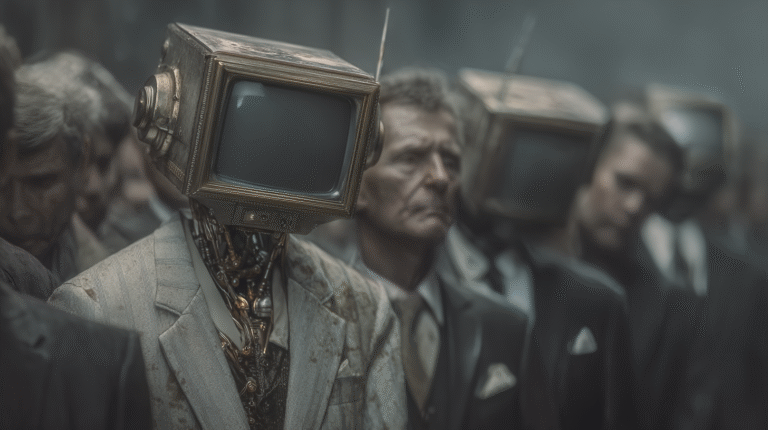

Este episodio conecta con una inquietud más amplia que ya emergía en la carrera industrial de Meta: la opacidad con que las grandes tecnológicas definen su propio marco de referencia. Google no solo produce los modelos de IA que consumen energía, sino que también establece los criterios para medir ese consumo y los publica como prueba de su eficiencia.

En otras palabras, es juez y parte en su propio tribunal. Esta concentración de roles plantea un dilema de confianza: ¿puede la industria autorregular su narrativa ambiental sin sesgos? El marketing verde se convierte aquí en un territorio ambiguo, donde la frontera entre el dato verificable y el relato corporativo se desdibuja.

Hacia un estándar común de medición

Si algo nos enseñó la construcción del concepto de huella de carbono es que los números solo adquieren legitimidad cuando se enmarcan en estándares compartidos. El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero permitió a gobiernos, empresas y sociedad civil hablar un mismo idioma sobre emisiones. La inteligencia artificial necesita un esfuerzo similar: una métrica consensuada que trascienda la autodefinición corporativa y permita comparar, auditar y regular de manera justa. ¿Quién debe liderar este proceso? La autorregulación sectorial podría ofrecer agilidad, pero difícilmente credibilidad; los reguladores estatales tienen legitimidad, aunque no siempre la capacidad técnica.

Quizás la respuesta sea un modelo híbrido, en el que academia, industria y organismos públicos converjan en una gobernanza energética para la IA.

La contabilidad pendiente de la IA

El progreso técnico es innegable: los chips son más eficientes, los centros de datos más sofisticados y los modelos, más ajustados. Pero la contabilidad energética de la inteligencia artificial sigue siendo fragmentaria, dispersa entre cifras espectaculares y silencios incómodos. Sin un estándar común, los números corren el riesgo de convertirse en propaganda antes que en ciencia.

La verdadera pregunta, más allá de los vatios y las gotas de agua, es quién tendrá la autoridad para redactar esta contabilidad ambiental: ¿los gigantes tecnológicos que buscan legitimarse, los reguladores que apenas alcanzan el ritmo o un nuevo pacto global que establezca reglas compartidas? Lo que está en juego no es solo la reputación de la IA, sino la capacidad de imaginar un futuro energético en el que los números no se conviertan en espejismos.