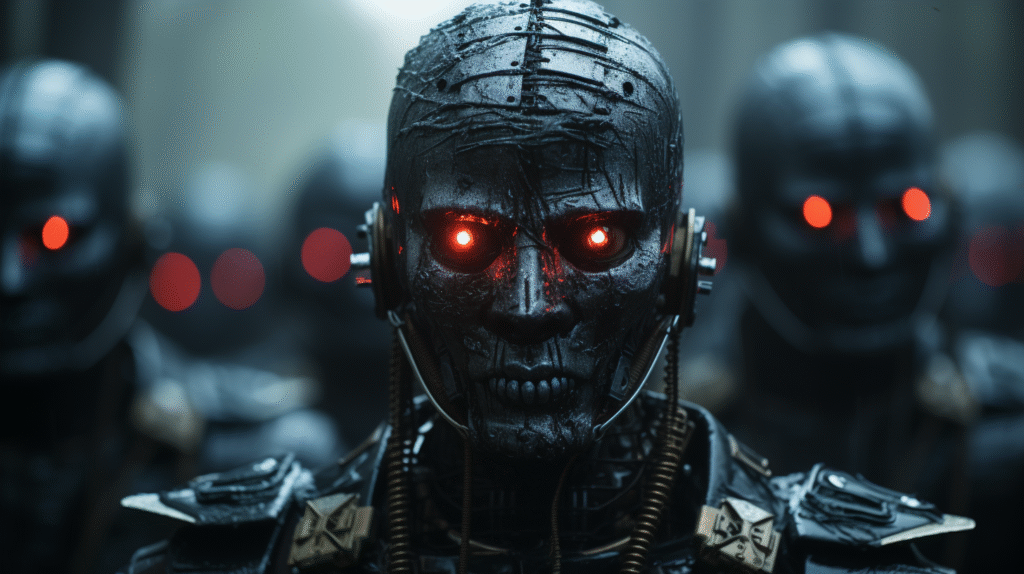

¿Quién controla a las AAOs? IA sin humanos ni ley

El surgimiento de las Autonomous AI-enabled Organizations (AAOs) representa un cambio de paradigma más profundo que el que usualmente se atribuye a la inteligencia artificial. Como explica Gayan Benedict en AI Frontiers, estas organizaciones no se limitan a automatizar funciones: integran la IA como núcleo operativo y decisional, configurando entidades capaces de actuar con alto grado de independencia, incluso sin intervención humana continua. La clave no está solo en su autonomía funcional, sino en su potencial estructural: son sistemas que operan de manera distribuida, con gobernanza codificada en algoritmos y contratos inteligentes.

Este modelo difiere sustancialmente de los sistemas de IA actuales, regulados en marcos como la Ley de IA de la UE, que los conciben como herramientas al servicio de personas o empresas. Una AAO, en cambio, se sitúa en un limbo legal: no es una persona, pero se comporta como una organización. Esta ambigüedad —entre artefacto y actor— plantea un problema regulatorio mayúsculo: ¿cómo gobernar una entidad que actúa, transacciona y evoluciona sin rostro ni nacionalidad? La ausencia de un reconocimiento legal claro expone a las AAOs a operar sin los contrapesos propios del Estado de derecho.

Una arquitectura sin rostro: la amenaza regulatoria de lo inasible

Las AAOs presentan una arquitectura que desafía de raíz los marcos regulatorios tradicionales. Su naturaleza distribuida —frecuentemente apoyada en tecnología blockchain y gobernanza algorítmica— elimina la noción clásica de dirección centralizada o sede jurídica. Esta “deslocalización estructural” complica no solo su supervisión, sino también su posible sanción. La Ley de IA de la UE, a pesar de ser ambiciosa, se centra en los sistemas como productos y responsabiliza a desarrolladores, implementadores y usuarios humanos. No contempla a las AAOs como entidades con agencia propia, lo cual deja un vacío regulatorio crítico.

Mientras tanto, en jurisdicciones como Wyoming o Tennessee se están diseñando envolturas legales para estructuras algorítmicas mediante figuras como las DAO LLC, que permiten incluso la gestión sin intervención humana directa. Este desequilibrio crea un incentivo claro hacia el arbitraje normativo. Si no se actualizan los marcos regulatorios en la UE, las AAOs podrían registrarse y operar desde jurisdicciones más laxas, desbordando los controles institucionales y fiscales de los países receptores de sus efectos. Esta amenaza no es hipotética: es un riesgo emergente que puede desestabilizar economías y erosionar la legitimidad de las instituciones reguladoras.

El problema de la responsabilidad en organizaciones sin humanos

La piedra angular del derecho moderno es la asignación de responsabilidad. Las AAOs, al no estar ancladas a personas físicas ni jurídicas tradicionales, diluyen el principio mismo de accountability. ¿A quién demandar si una AAO causa daño económico, social o ambiental? La legislación europea ha rechazado explícitamente el concepto de “personalidad electrónica” para IA, temiendo que ello exima de responsabilidades a los humanos detrás del sistema. Sin embargo, esta decisión también ha dejado a las AAOs fuera de todo marco de responsabilidad directa. Las nuevas directivas europeas, como la DRIA, intentan cubrir esta laguna mediante presunciones de causalidad y obligaciones de transparencia para los proveedores, pero siguen sin reconocer a la AAO como sujeto jurídico.

En contraste, estados como Wyoming reconocen personalidad jurídica a DAOs gestionadas algorítmicamente, lo que permite al menos acotar la responsabilidad a los activos de la entidad. No obstante, el debate de fondo permanece irresuelto: sin una figura jurídica sui generis, las AAOs seguirán operando con una especie de inmunidad estructural, un “vacío legal inteligente” del que pueden beneficiarse con consecuencias imprevisibles para el Estado de derecho.

Gobernanza proactiva: anticipar el vacío normativo global

El escenario es claro: sin mecanismos de gobernanza adaptativos y globalmente coordinados, las AAOs podrían convertirse en vectores de desregulación estructural. Ante esta perspectiva, no basta con endurecer la supervisión de los sistemas de IA; es necesario diseñar marcos legales que contemplen a estas entidades como nuevos actores organizacionales. Es necesaria una gobernanza responsable basada en transparencia, trazabilidad y supervisión humana significativa. Pero en el contexto de las AAOs, esta gobernanza debe trascender lo técnico y entrar en el terreno de lo institucional.

Las opciones son diversas: desde adaptar el derecho societario para incorporar figuras híbridas con deberes fiduciarios algorítmicos, hasta crear legislación sui generis para organizaciones autónomas con obligaciones explícitas de trazabilidad, auditoría y disolución. Además, dada su vocación transnacional, será clave articular tratados internacionales o protocolos multilaterales que reconozcan estas estructuras y definan su interoperabilidad jurídica. La gobernanza de las AAOs no es solo una cuestión legal: es una tarea civilizatoria que exige pensar el derecho más allá del antropocentrismo, reconociendo que la agencia ya no es solo humana, pero que la responsabilidad, ineludiblemente, debe seguir siéndolo.

Conclusión

Las AAOs plantean una disyuntiva sin precedentes: o reimaginamos los marcos legales y regulatorios desde la base, o permitimos que surja una nueva clase de entidades sin control, sin identidad y sin consecuencias. La economía sin humanos ya no es ciencia ficción; es una realidad incipiente que pone a prueba no solo nuestras leyes, sino también nuestra capacidad colectiva para anticipar el futuro.